Das evolution e 614 ist Sennheisers „Mic of the Month“ im September

Konzentration auf das Wesentliche: Das Kondensatormikrofon e 614

Wedemark, 3. September 2018 – Das Kleinmembranmikrofon e 614 ist robust, fokussiert und bietet viel fürs Geld: Das Kondensatormikrofon fügt sich damit perfekt in die evolution 600er Serie ein. „Mit dem e 614 kann man ein präzises Spotlight auf ein einzelnes Instrument setzen, welches das Mikrofon dann mühelos im Mix präsentiert – detailliert und völlig unbeeindruckt von Umgebungsgeräuschen“, so beschreibt Kai Lange, Senior Product Manager bei Sennheiser, das Mikrofon des Monats September (happyevolution.com).

Nicht ohne Stolz wiegt Kai Lange das kleine, dunkle Stück Metall in der Hand: „Praktisch unzerstörbar. Und das kann man direkt spüren.“ Dann stellt er es demonstrativ mit einem lauten „Klack“ auf den Tisch vor sich. Das e 614 gilt tatsächlich als „harter Hund“. Der Toningenieur von Sennheiser erklärt, warum: „Extra hohe Wandstärke, verstärkte Gaze – damit kannst du einen Nagel in die Wand schlagen.“

Als Hammer eignet sich das e 614 indes weniger: Mit nur 10 cm Länge und einem Durchmesser von gerade mal 2 cm ist es selbst für ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon sehr kompakt und lässt sich deshalb einfach positionieren. So gebaut, können ihm harte Einsätze und engster Raum nichts anhaben. Beste Voraussetzungen für den Einsatz auf Tour und in Proberäumen.

Ein typisch besonderes Kondensatormikrofon

Und der Klang? „Was den Sound betrifft, ist das e 614 ein typisches Kondensatormikrofon: detailreich, neutral, sehr gutes Impulsverhalten. Da haben wir keine Experimente gemacht“, erklärt Lange, um dann doch noch eine Besonderheit zu ergänzen: „Ein Großteil der Kleinmembran-Kondensatormikrofone arbeitet als Niere. Wir haben uns beim e 614 aber für eine Superniere entschieden, weil es damit noch besser seine Aufgabe innerhalb der evolution 600er Familie erfüllt.

„Das e 614 kam als eines der letzten Mikrofone dazu und komplettiert die Serie mit seiner Spezialisierung auf Percussion, Piano, akustische Gitarren, Holzblasinstrumente und als Overhead – eben all das, was ein Kleinmembraner am besten einfangen kann. Zusammen mit seiner Supernierencharakteristik kann es sich ausgezeichnet auf ein Instrument konzentrieren“, fährt Lange fort. Ein weiterer Vorteil dieser Fokussierung: In dämmtechnisch unbearbeiteten Räumen lässt es sich von Schallreflexionen kaum ablenken – perfekt für spontane Sessions an ungewöhnlichen Orten.

Der Familie verpflichtet

Das e 614 wäre aber kein echtes 600er, wenn es nicht auch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis bieten würde. „Das war schon nicht ganz einfach, ein Kondensatormikrofon mit unseren Ansprüchen zu einem echten Einsteigerpreis zu entwickeln“, sagt Kai Lange. Tatsächlich ist das e 614 das günstigste Kondensatormikrofon von Sennheiser. Anders als die dynamischen Mikrofone der evolution 600er Serie kann es nicht automatisch gefertigt werden. „Daher haben wir mit all unserer Erfahrung das getan, was das e 614 auch macht: Wir haben uns auf das Wesentliche konzentriert und auf jegliche Extras verzichtet“, erklärt Lange. So hat das e 614 auch keinerlei Schalter oder Einstellmöglichkeiten. Oder wie Lange zusammenfasst: „Optimales Setup? Einfach Stecker rein, fertig.

Mikrofonierungstipps für das e 614

Wenn das e 614 richtig positioniert wird, konzentriert es sich auf eine Schallquelle und blendet benachbarte Tonquellen aus. Darum ist es wichtig, seinen „Sweet Spot“ zu finden. Wenn zwei Grundregeln beachtet werden, kann der Sound des e 614 allein durch die Positionierung geformt werden.

1. Die Richtung muss stimmen

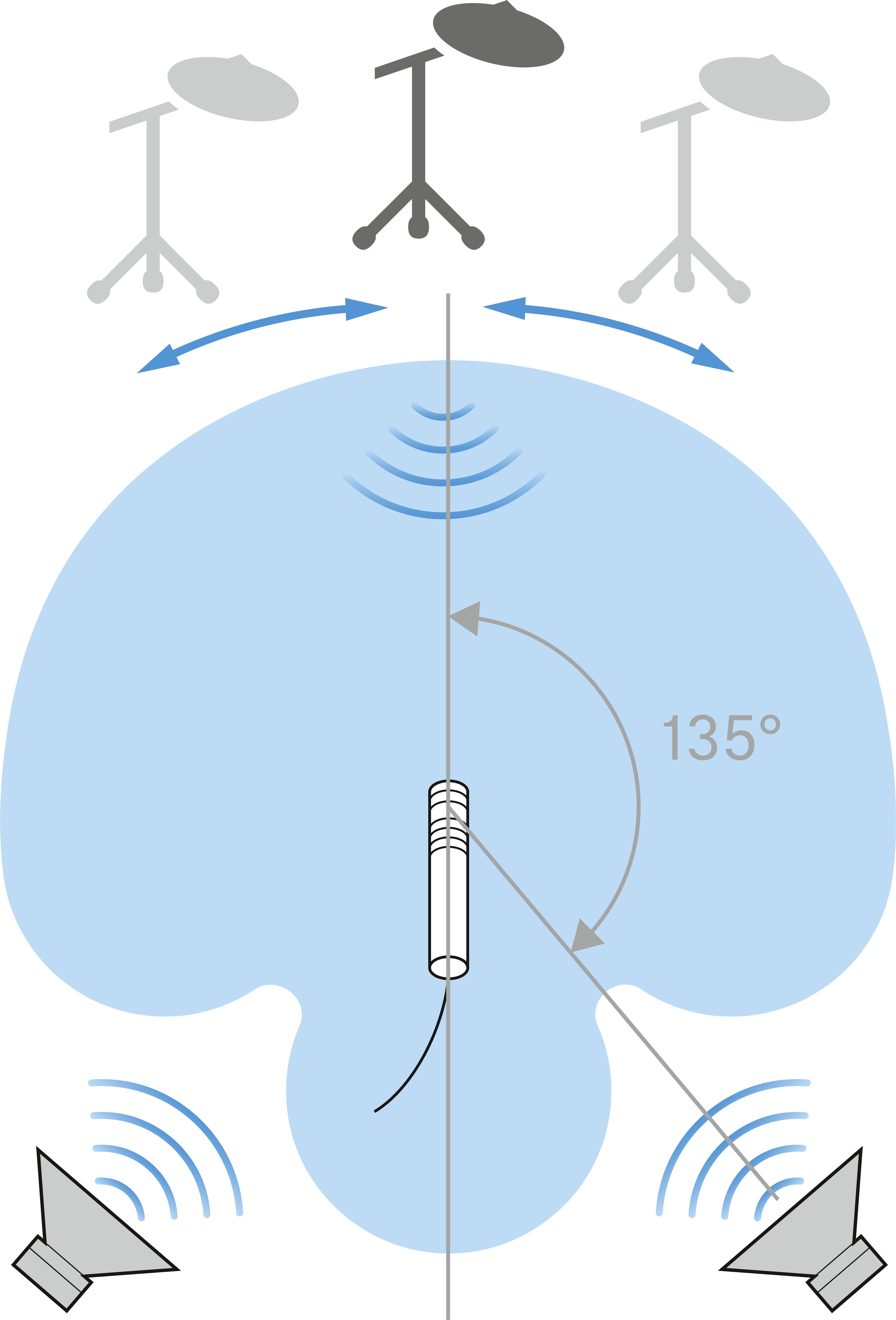

Klar: Das e 614 muss präzise auf das Instrument ausgerichtet sein, das es aufnehmen soll, am besten auf seinen Klangkörper. Allerdings ist das nur die halbe Miete, denn alle Schallquellen, die es ausblenden soll, sollten sich möglichst schräg hinter dem e 614 befinden. Bei 135° um genau zu sein. Dort hört das Mikrofon wegen seiner Supernierencharakteristik nämlich so gut wie nichts. Aber keine Sorge, bei der Positionierung muss kein Winkelmesser verwendet werden: Die Empfindlichkeit steigt nach vorne hin nur langsam an, so dass „schräg hinten“ in den meisten Fällen völlig ausreicht.

Die Entfernung bestimmt den Klang

Und das liegt am so genannten Nahbesprechungseffekt. Das bedeutet, dass tiefe Frequenzen, die nahe an der Schallquelle aufgenommen werden, stärker betont werden. Genau das kann man sich bei der Positionierung des e 614 zunutze machen: Klingt ein Instrument kraftlos und dünn – einfach näher ran! So bekommt man mehr Volumen und Substanz in das Signal. Aber Vorsicht bei Akustikgitarren – deren Bässe neigen gern zum Dröhnen, wenn zu dicht mikrofoniert wird. Wenn der perfekte Sound allerdings nur ganz nah am Instrument zu bekommen ist, hilft das Mischpult, zu heftige Tiefen zu korrigieren. Dort lässt sich der Low Cut aktivieren, der unerwünschte tiefe Frequenzen herausfiltert; alternativ können die Bässe heruntergeregelt werden. Wie immer bei der Mikrofonierung gilt: Ohne Testen und Ausprobieren geht es auch beim e 614 nicht.

Infobox: Kondensator- vs. dynamisches Mikrofon

Beim Kondensatormikrofon schwingt die Membran vor einer elektrisch geladenen Metallplatte. Ändert sich der Abstand zwischen beiden, ändert sich im weiteren Verlauf auch der Stromfluss: Das elektrische Signal bildet das Tonsignal ab. Kondensatormikrofone können prinzipiell „feiner“ aufnehmen, erfassen mehr Frequenzen und reagieren agiler bei schnell wechselnden Pegeln.

Dynamische Mikrofone funktionieren nach demselben Prinzip wie Lautsprecher – nur umgekehrt. Die Membran ist fest mit einem Magneten verbunden, der bei Schwingungen in eine Spule eintaucht. Das erzeugt ein elektrisches Signal, das das Audiosignal abbildet. Meist kosten dynamische Mikrofone weniger und sind robuster – sowohl im Klang als auch im Handling. Ihre Rückkopplungssicherheit und den druckvollen Sound bezahlen sie allerdings mit weniger Realismus und einer geringeren Auflösung im Vergleich zu Kondensatormikrofonen.

Infobox: Klein- vs. Großmembran

Obwohl auch dynamische Mikrofone Membranen haben, werden nur Kondensatormikrofone in Klein- und Großmembraner unterschieden.

Von Großmembran spricht man, wenn die Membran einen Durchmesser von mindestens einem Zoll hat, also 25,4 mm. Ein Großmembranmikrofon formt den Sound, indem es ihm einen warmen, voller wirkenden Eigencharakter hinzufügt. Eine Kleinmembran ist in der Regel kleiner als ein halber Zoll. Ihre Spezialität: den Klang besonders realistisch aufzunehmen, ohne etwas hinzuzufügen. Diese Neutralität sorgt für ein extrem detailreiches Klangbild und eröffnet den Kleinmembranern viele Einsatzmöglichkeiten.

Infobox: Niere vs. Superniere

Die so genannte Richtcharakteristik eines Mikrofons zeigt, aus welchen Richtungen ein Mikrofon gut „hören“ kann. Richtcharakteristiken haben bestimmte Formen, nach denen sie benannt sind.

Kleinmembran-Kondensatormikrofone haben oft eine Nierencharakteristik. Das heißt, sie nehmen den Ton in einem nierenförmigen Bereich um das Mikrofon herum auf. Frontal und seitlich auftreffender Schall wird gut aufgenommen, rückwärtiger Schall wird dagegen ausgeblendet – hier, bei 180°, hat die Niere ihre größte Auslöschung.

Supernieren fokussieren stärker auf frontalen Schall und weniger auf seitlichen Schall als die Niere. Die größte Auslöschung hat die Superniere bei Schall, der von schräg hinten auf das Mikrofon trifft. Dieser Bereich kann je nach Mikrofon zwischen 120° und 150° liegen.

Tutorial zum e 614 als Overhead: https://www.youtube.com/watch?v=NLAkrfFb85I

Kirsten Spruch

Media and Influencers Relations Manager – Americas & ANZ (Los Angeles, USA), Sennheiser